¿Alguna vez has recibido uno de esos correos electrónicos en cadena de los 90 en tu bandeja de entrada? Ya sabes, ¿de esos en los que rellenas tu banda/animal/equipo/color/etc. favorito y luego lo envías a diez amigos o de lo contrario tendrías mala suerte durante la semana?

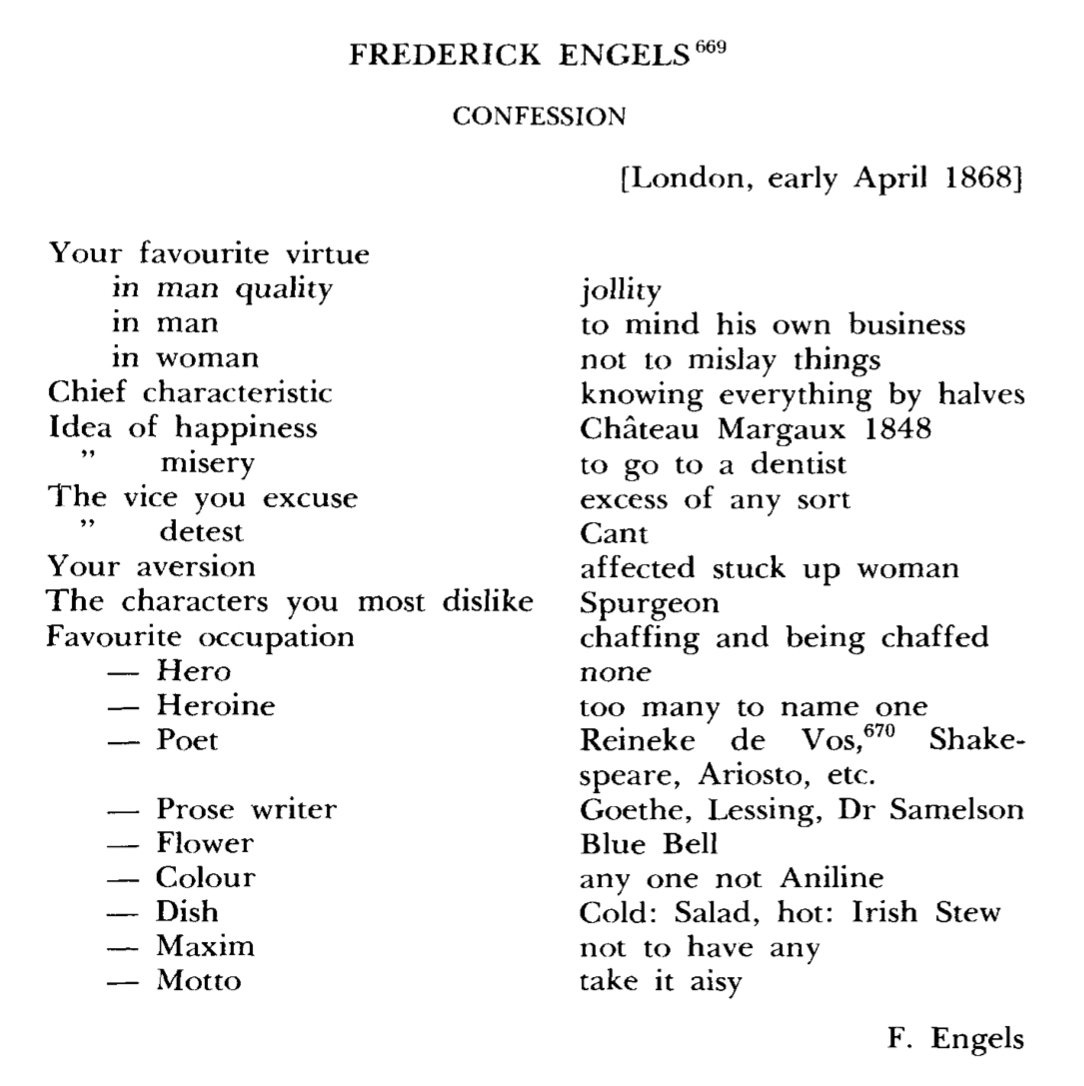

Hace poco me topé con una versión del siglo XIX, una «confesión» rellenada por Friedrich Engels, el socialista de champán original que ahora es más conocido por popularizar las ideas de Karl Marx.

Pocas cosas de la lista son realmente sorprendentes. Engels no sería el primer mujeriego notorio (y acusado de violación) que declara su amor por las mujeres incluso cuando manifiesta una misoginia básica.

Pero la respuesta que me llamó inmediatamente la atención fue el color favorito de Engels: «Cualquiera que no sea el anilina». Ahora bien, si eres un habitante normal y corriente del siglo XXI, lo más probable es que te hayas planteado inmediatamente abrir una nueva pestaña para preguntarle a Google: «¿De qué color es la anilina?».

No hace falta que haga clic. La anilina era malva. Y es difícil exagerar hasta qué punto las distintas tonalidades del nuevo púrpura barrieron el mundo de la moda en las décadas de 1850 y 1860.

Esto se debe a que la anilina fue el primer tinte sintético comercializable, inventado en una época en la que los químicos desentrañaban los secretos del universo destilando, vaporizando y, en general, jugando con todas las sustancias que caían en sus manos.

En realidad, la anilina fue el producto de un intento británico fallido en 1856 de sintetizar quinina con la esperanza de que los tratamientos contra la malaria fueran más baratos y fáciles de producir que el antiguo método de moler la corteza de un árbol amazónico difícil de conseguir. El resultado no ayudaría especialmente a los imperialistas a expandir sus imperios sobre selvas infestadas de mosquitos, pero produjo un tono de púrpura especialmente vivo.

El investigador, un estudiante universitario de dieciocho años llamado William Perkin, también era pintor aficionado, e inmediatamente vio el valor de un tinte barato, fácil de producir y más duradero que las alternativas existentes. En busca de capital para invertir, Perkin se asoció con Robert Pullar, un empresario escocés dedicado a los tintes que más tarde se convertiría en diputado radical a favor del libre comercio. A finales de siglo, Perkin y Pullar poseían una red mundial de fábricas de tintes sintéticos que llevaban el color a las masas.

Por primera vez en la historia de la humanidad, los tintes violáceos, rosáceos y rojizos eran baratos y estaban al alcance de todos. Mediante el perfeccionamiento del proceso de destilación se podía producir malva, fucsina y safranina, que son los precursores sintéticos de los colores que hoy llamamos malva, fucsia/magenta y azafrán. Puede que haya sido el momento más significativo de la historia de la moda moderna.

Antes, muchos de los tintes utilizados para la ropa y la pintura debían molerse a partir de ingredientes naturales. Por ejemplo, si uno vivía en la Roma del siglo IV y quería vestirse de púrpura, necesitaba que alguien encontrara y moliera doce mil caracoles de una especie concreta que vivía sobre todo en el Mediterráneo oriental. Con ello se obtenían 1,4 gramos de colorante, apenas suficiente para teñir el ribete de una sola prenda. El coste de la púrpura era astronómico: libra por libra, la «púrpura de Tiro» valía tres veces más que el oro puro. Y el tinte púrpura era tan difícil de adquirir, a cualquier precio, que las leyes suntuarias prohibían a menudo vestir de púrpura a cualquier persona que no perteneciera a la realeza.

Pero a partir de 1856, la capacidad de sintetizar la anilina hizo que las tonalidades púrpuras se extendieran por todas partes. Lo que antes costaba kilos de oro, ahora costaba sólo unos céntimos. El malva estaba de moda: la gente contraía el «sarampión malva», como decían los británicos, un hecho que Engels no habría pasado por alto cuando escribió su lista en 1868, ya que su fortuna familiar estaba vinculada al sector textil. (Escribió correctamente «anilina» con mayúsculas, ya que entonces aún era un producto patentado).

Cuando vemos en la televisión representaciones de la moda de la época victoriana, como mujeres de clase media vistiendo acres de telas de colores brillantes, estamos ante un subproducto de la revolución de los tintes sintéticos.

Y esa ola de color se extendió paso a paso, clase a clase, por toda la sociedad. Abundaron los productos más baratos, más duraderos y más vivos, desde pinturas para el hogar hasta papeles pintados. Hoy damos por sentada la idea de que el color casi no tiene coste. A un consumidor del siglo XXI le parecería extraño que le dijeran que un vestido morado brillante o una pintura malva para la casa costaría 10 veces (o 1.000 veces) más que uno blanco.

Aun así, el auge del morado sintético provocó una reacción sartorial. El púrpura, mientras era raro e inaccesible para la plebe, se consideraba digno, elegante y noble. Pero una vez que el púrpura se hizo común, se convirtió en algo desmañado y grosero. Un siglo más tarde, cuando el crítico cultural Paul Fussell resumió las formas en que la vestimenta significaba el estatus de clase, agrupó la púrpura con las fibras de poliéster y las camisetas deportivas como marcadores de pertenencia a los mugrientos «proles».

Y eso nos devuelve a la respuesta burlona de Engels: «Cualquiera menos Anilina». Por un lado, no es de extrañar que un fabricante textil se sintiera molesto por la interrupción de su actual (y rentable) cadena de suministro. Por otra parte, Engels era producto de la riqueza heredada, y burlarse de la Anilina era un deporte común para su clase en aquella época. Una viñeta satírica de Punch de 1877 mostraba a un diletante lloriqueando sobre una debutante: «Le afectan los tintes de anilina, ¡no lo sabes! Yo no podría ir a cenar con una joven que lleva recortes malva en la falda y cintas magenta en el pelo».

Dejando a un lado el interés pecuniario y el esnobismo de clase, Engels no sería el primer socialista culpable de sospecha reflexiva hacia la innovación tecnológica y los capitalistas que la habían hecho posible. Los luditas siempre le acompañarán.

Por la razón que fuera, Engels no supo ver cómo la invención de los tintes sintéticos era una bendición para los trabajadores y la sociedad en su conjunto, un futuro en el que los raros colores de los reyes se convertirían en los ordinarios de los proles. Los incentivos capitalistas habían vuelto a encargar una innovación tecnológica capaz de contrarrestar la dura escasez natural. La vida se volvería un poco más brillante y audaz gracias a ella.

Fuente: Cato Institute